近年、サイバー攻撃やランサムウェアの脅威が高まる中、企業のバックアップとリカバリーは単なるIT部門の保険的業務から、経営層や取締役会が注目すべき戦略課題へと進化しています。今や「バックアップの有無」ではなく、「いかに安全かつ迅速にリカバリーできるか」、「復旧にかかるコストやインパクトを経営指標としてどう捉えるか」が問われています。

なぜ今、バックアップとリカバリーが経営課題なのか

GDPRやHIPAAなどの法規制対応、ガバナンスや監査の厳格化、そして事業継続性の確保。これらはすべて「確実で安全なデータリカバリー」が前提です。最新の調査では、サイバー攻撃による事業停止のリスクやブランド毀損が、企業経営に直結する脅威として認識されており、実際に66%の企業がランサム攻撃の影響を強く受けています。

サイバーリカバリーと従来の災害復旧の違い

サイバーリカバリーは従来の災害復旧(DR)とは大きく異なります。DRは主に自然災害や機器障害が対象ですが、サイバー攻撃は「どれが安全なデータか」の判定やバックアップ自体が標的になる点が特徴です。復旧までの平均日数は22日にも及び、迅速な復元のためには安全なバックアップの選別やマルウェア感染の確認など多段階のプロセスが不可欠です。

経営層が気にするメトリックスとビジネスインパクト

RTO(目標復旧時間)、RPO(目標復旧時点)、MTTR(平均復旧時間)、停止あたりのコスト、復元力の検証率など、数値で語れる指標こそが経営層への説得力となります。例えば、「RTOを3日短縮する投資が年間いくらの損失回避につながるか」「復旧訓練の成功率が何%か」など、IT指標とビジネス指標の橋渡しが重要です。

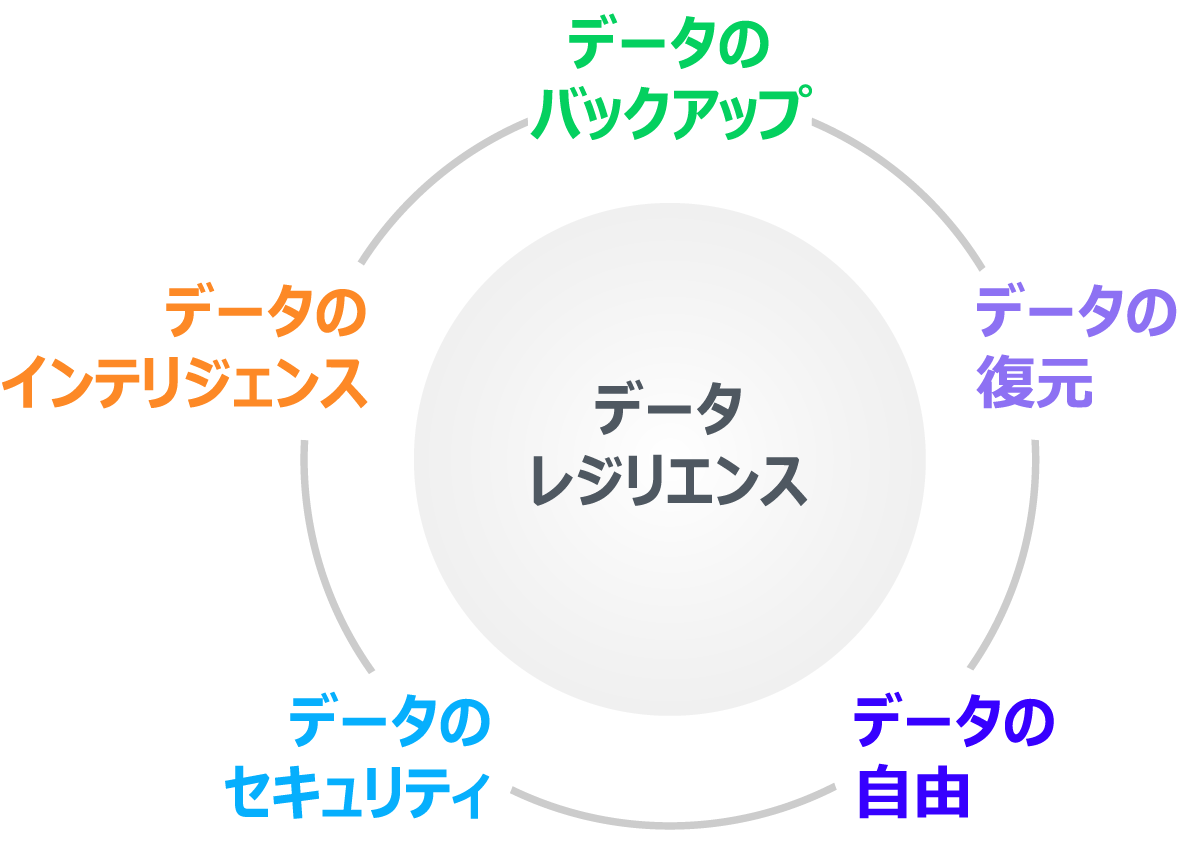

グローバル規制とデータレジリエンス成熟度

世界中でサイバーセキュリティ法やデータ保護規制が強化されており、日本でも「アクティブサイバーディフェンス法案」などが施行されています。複数の規制へ標準化で対応するには、リスク管理・ガバナンスからインシデント対応・復旧計画のテスト、経営層への定期レポートまで、経営全体でのデータレジリエンス強化がカギです。

データレジリエンス成熟度モデル(DRMM)のすすめ

Veeamではデータレジリエンス成熟度モデル(DRMM)を開発し、組織ごとに人材・プロセス・テクノロジーの観点で「どのレベルにあるか」「どこを改善すべきか」を定量評価できます。実際に、成熟度を高めた組織では復旧時間の半減やコスト削減、リカバリー成功率の向上など、明確なビジネス成果が得られています。

単なるバックアップから「組織の回復力」へ

最後に大切なのは、「バックアップがある」という形式的な安心感ではなく、「実際に迅速かつ安全に復旧できるか」、さらに「経営層と現場が同じ視点でリスクと復旧力を共有できているか」です。ITとセキュリティ部門の連携や数字で語る経営こそが、これからのレジリエンス経営の本質です。